大阪には知る人ぞ知る「アルプス縦走」という厳しい登山ルートがあるとS木さんから聞いた。

五山とは御勝山(標高14m)・茶臼山(26m)・帝塚山(20m)・聖天山(14m)・天保山(4.5m)のこと。

いづれも国土地理院発行の地形図に記載されたれっきとした山々だ、とのこと。

いずれチャンスがあればと思っていたところ、たまたまなんとなく今日は暇なので出かけることにした。

アルプス縦走ともなると、10年前に南アルプスを山小屋縦走したことと北アルプスでテント縦走したことを思い出し、

どんな準備が必要か頭の中を思いが巡る。

そんな思いとは裏腹に「ストックなし」「アイゼンなし」「雨具ナシ」「食料ナシ」「飲み物ナシ」「なんにもナシ」の軽装備で出かけた。

|

| 8:30 |

NHKの「ごちそうさん」を見てから、自宅スタート。 |

| 9:25 |

先ずは御勝山を目指す。

JR鶴橋駅から線路沿いを桃谷駅に向け進む。 |

| 9:40 |

桃谷駅から本通り商店街を進む。

写真を撮ったら“なんだこりゃ?”カメラが不調だ! ピントが合わない! |

桃谷本通商店街 |

|

|

| 10:05 |

商店街を通り抜けると道路の向こう側に「つるのはし」と看板が目に付いた。

このあたりに「つるのはし跡」があるはずと、通りがかりの人に尋ねると

「あそこだよ」と気軽に教えてくれた。

|

食堂の看板「つるのはし」 |

|

|

| 10:10 |

写真の食堂の裏手にあった。

が、残念なことに撮った写真は全くもって見ものにならない不出来!

明日はオリンパスに相談してみよう。

昔、このあたりに鶴がよく飛んできたことから、いつの間にか鶴橋と呼ばれるようになり、

今の鶴橋の地名になったという。 |

つるのはし跡 |

|

|

| 10:25 |

つるのはし跡そばで道の人に御勝山(14m)への道を教えてもらい、旧桑津街道を進む。

すぐに分かったが、「さあ、頂上制覇だ」と意気込んでも写真の通り“立ち入り禁止”、で頂上を断念。

柵の外から写真撮影。

この御勝山といわれる由来は「大阪夏の陣(1615年)で徳川秀忠が陣を設けて勝ったので、

御勝山と呼ばれるようになった、と。 |

御勝山(標高14m) |

|

|

| 10:27 |

次は茶臼山に挑戦。

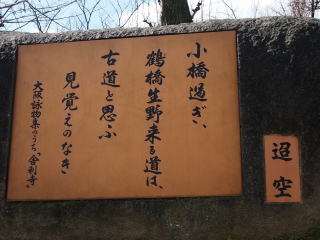

御勝山の前の道路を歩道橋を渡ると公園の脇に写真のような歌碑。

「小橋過ぎ、鶴橋生野来る道は、古道と思ふ見覚えのなき」と刻まれていた。 |

歌碑 |

|

|

| 10:34 |

歌碑横の旧桑津街道を進むと南岳山舎利寺。

この地は生野長者の旧地と言われ、長者に言葉の不自由な子が生まれたが、

四天王寺を創建するために来ていた聖徳太子がこのことを知り、

その原因を太子が前世で仏舎利3顆を与えたためと云い、

それを吐くことを命じたところ、長者の子供は3つの仏舎利を吐き出し、

言葉は普通に話せるようになったという。

太子は3つの仏舎利のうち、1つを法隆寺に、1つを四天王寺に、

残った1つを自筆の御影と共にの長者に付与された。

大変喜んだ長者が屋敷内に堂を建て、仏舎利を奉ったのが、舎利尊勝寺の始まりと言われる。 |

全く写真になってない! |

|

|

| 11:10 |

四天王寺。 (写真はボケている)

今から1400年以上も前の推古天皇元年(593)に建立。

『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬子の合戦の折り、

崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、自ら四天王像を彫り、

「もしこの戦いに勝利したら、四天王を安置する寺院を建立しこの世の全ての人々を救済する」

と誓願され、勝利の後その誓いを果すために、建立された。という。

|

四天王寺 |

|

|

| 11:23 |

四天王寺を突っ切り西口から下り坂を少し下ると、一心寺が目に入る。

境内の入り口にはなんと近現代芸術的な“仁王像”。

このお寺、参詣のすごい人で賑わっていた。

この寺で気になったのは

戦国時代の武将本田忠朝墓。

1615年(元和元年)5月夏の陣では天王寺の最前線で活躍をし、壮烈な戦死をとげた。

酒豪で知られ、前日の戦いに2日酔いのため、遅参し家康に叱責されたので、

その汚名を晴らさんが為、奮戦戦死したと伝わる。

その時、深傷の中から「戒むべきは酒なり、今後わが墓に詣でる者は、必ず酒嫌いとなるべし」

と漏らしたとの言い伝えから「酒封じの神」「断酒祈願の墓」として崇められた。

そんなことで、誰かさんのために拝みはしたが、ワタクシは酒に負けないようにと願いを込めた。 |

近現代的な仁王さん |

|

|

11:38

|

一心寺を通り抜けるとすぐ左手に天王寺動植物園。

柵に沿って進み、ゲートから園内に入ろうとしたら「ピッピー」とガードマンが、「今日はダメだ!」という。

月曜日は休園日なんだって。

余談ながら、今まで無料だった65才以上の老人にも4月になれば有料になるとあった。

お休みで入園できないとあらば仕方ない。

柵の間からせめてもの茶臼山(26m)の写真。

(今日はカメラの調子が悪いのでうまく写らないが・・・) |

茶臼山 |

|

|

| 11:57 |

茶臼山を「見るだけ制覇」したら次は帝塚山へアタック。

茶臼山から、通天閣とか、この度新しく立ち上がったアベノハルカスを仰ぎ見ながら天王寺駅に向かう。

天王寺駅からは“高原列車”ならぬ、“チンチン電車”の阪堺電車で「帝塚山三丁目」まで乗せてもらう。(200円均一) |

阪堺のチンチン電車 |

|

|

| 12:15 |

帝塚山三丁目からほんの200mほどで帝塚山古墳(20m)。

ここも柵で囲ってあり、入山規制。

帝塚山の次は聖天山(14m)だが、腹が減っては・・・と道中のトンカツ屋へ飛び込む。

今まで難なく歩いてきたようだが、実はさにあらず。

“年に一度あるかないか”というくらいの強烈な寒さ!

で、昼食時熱燗2合徳利2本!

午後歩き始めても寒さはやはり強烈!! 凍死しそうだ。

酔いも廻ってきて気力が失せる。 |

帝塚山古墳 |

|

|

12:40

|

途中、阿倍野神社に立ち寄る。

阿部野神社は、大阪市阿倍野区北畠にある神社である。

南朝方について各地を転戦した北畠顕家と、その父の北畠親房を祀る。

そうだ! ミラーレスカメラの他に“バカチョンデジカメ”も持ってきていたのだ、と思い出し

午後はバカチョンデジカメで写真を撮ることにした。

阿倍野神社からは酔いと寒さで訳が分からず道に迷って、往生しました。 |

阿倍野神社 |

|

|

13:50

|

寒さに堪えながらなんとか聖天山(14m)に着いたのは13:50。

本殿の前には賽銭箱の横に「聖天山山頂」と表札があった。

聖天山を下山したら、あとはただひたすら“松虫通”を西へ進み次は天保山だ。 |

聖天山 |

|

|

14:55

|

聖天山から迷い迷い松虫通を進んできたら、千本松渡船場。

自転車の乗客に「今日は強烈ですねえ・・・」とか寒さのアイサツを交わす。

舟に乗ってる時間は「アッ」と言ってる間。 |

船の様子 |

|

|

| |

千本松の渡船を降りたら、一本道なのに何がどうしたか酔っ払いのせいでまた道を間違えた。

が、なんとか鶴町が分かり、「なみはや大橋」を渡る。

かれこれ30分近く橋の上を歩いたか?

橋の上は強烈な風! アンド猛烈な吹雪! ビバークするとこなし! これにはマイッタ。 |

なみはや大橋 |

|

|

16:44

|

なみはや大橋を降りて町中を北へ進むと、突き当りが天保山(4.5m)。

チョット気になったのが「朝陽岡」。

朝陽岡と銘されるこの碑は古くより元彦根藩主井伊家の庭園にあった名石で、

西村捨三翁が10歳から14歳まで伽小僧として、第17代井伊直憲公に仕えていた頃、

毎日この碑の所で、殿様と休息していたと伝えられている。

その後、翁は、この想い出深い碑を藩主より拝領して自宅に移し朝夕受賞した。

・・・・・・と。

彦根藩という文字が目に付いたので気になった。

|

| 17:00 |

| 天保山渡船場からまた渡船に乗り、JR桜島駅に向かう。 |

天保山渡船場 |

|

|

| 17:21 |

JR桜島駅スタート。

ユニバーサルシティ駅ではUSJの見物客が大勢乗ってきた。 |

| 18:40 |

帰着。 とにかく寒い冬山だった。 |

| 本日のドアtoドアの歩数:約 37,469 歩。 |